Archivo de la categoría: Filosofía

Texto de Platón

PLATÓN, Fedón, 74a-83d

-Sin dificultad.

-¿No es claro, entonces, que la reminiscencia la despiertan lo mismo las cosas semejantes, que las desemejantes?

-Así es en efecto.

-Y cuando se recuerda alguna cosa a causa de la semejanza, ¿no sucede necesariamente que el espíritu ve inmediatamente si falta o no al retrato alguna cosa para la perfecta semejanza con el original de que se acuerda?

-No puede menos de ser así, dijo Simmias.

-Fíjate bien, para ver si piensas como yo. ¿No hay una cosa a que llamamos igualdad? No hablo de la igualdad entre un árbol y otro árbol, entre una piedra y otra piedra, y entre otras muchas cosas semejantes. Hablo de una igualdad que está fuera de todos estos objetos. ¿Pensamos que esta igualdad es en sí misma algo o que no es nada?

-Decimos ciertamente que es algo. Sí, ¡por Júpiter!

-¿Pero conocemos esta igualdad?

-Sin duda.

-¿De dónde hemos sacado esta ciencia, este conocimiento? ¿No es de las cosas de que acabamos de hablar; es decir, que viendo árboles iguales, piedras iguales y otras muchas cosas de esta naturaleza, nos hemos formado la idea de esta igualdad, que no es ni estos árboles, ni estas piedras, sino que es una cosa enteramente diferente? ¿No te parece diferente? Atiende a esto: las piedras, los árboles que muchas veces son los mismos, ¿no nos parecen por comparación tan pronto iguales como desiguales?

-Seguramente.

-Las cosas iguales parecen algunas veces desiguales; pero la igualdad considerada en sí, ¿te parece desigualdad?

-Jamás, Sócrates.

-¿La igualdad y lo que es igual no son, por consiguiente, una misma cosa?

-No, ciertamente.

-Sin embargo; de estas cosas iguales, que son diferentes de la igualdad, has sacado la idea de la igualdad.

-Así es la verdad, Sócrates; dijo Simmias.

-Y esto se entiende, ya sea esta igualdad semejante ya desemejante respecto de los objetos que han motivado la idea.

-Seguramente.

-Por otra parte; cuando al ver una cosa, tú imaginas otra, sea semejante o desemejante, tiene lugar necesariamente una reminiscencia.

-Sin dificultad.

-Pero, repuso Sócrates, dime: ¿cuando vemos árboles que son iguales u otras cosas iguales, las encontramos iguales como la igualdad misma, de que tenemos idea, o falta mucho para que sean iguales como esta igualdad?

-Falta mucho.

-¿Convenimos, pues, en que cuando alguno, viendo una cosa, piensa que esta cosa, como la que yo estoy viendo ahora delante de mí, puede ser igual a otra, pero que la falta mucho para ello, porque es inferior respecto de ella, será preciso, digo, que aquel, que tiene este pensamiento, haya visto y conocido antes esta cosa a la que dice que la otra se parece, pero imperfectamente?

-Es de necesidad absoluta.

-¿No nos sucede lo mismo respecto de las cosas iguales, cuando queremos compararlas con la igualdad?

-Seguramente, Sócrates.

-Por consiguiente, es de toda necesidad que hayamos visto esta igualdad antes del momento en que, al ver por primera vez cosas iguales, hemos creído que todas tienden a ser iguales como la igualdad misma, y que no pueden conseguirlo.

-Es cierto.

-También convenimos en que hemos sacado este pensamiento (ni podía salir de otra parte) de alguno de nuestros sentidos, por haber visto o tocado, o, en fin, por haber ejercitado cualquiera otro de nuestros sentidos, porque lo mismo digo de todos.

-Lo mismo puede decirse, Sócrates, tratándose de lo que ahora tratamos.

-Es preciso, por lo tanto, que de los sentidos mismos saquemos este pensamiento: que todas las cosas iguales que caen bajo nuestros sentidos, tienden a esta igualdad inteligible, y que se quedan por bajo de ella. ¿No es así?

-Sí, sin duda, Sócrates.

-Porque antes que hayamos comenzado a ver, oír, y hacer uso de todos los demás sentidos, es preciso que hayamos tenido conocimiento de esta igualdad inteligible, para comparar con ella las cosas sensibles iguales; y para ver que ellas tienden todas a ser semejantes a esta igualdad, pero que son inferiores a la misma.

-Es una consecuencia necesaria de lo que se ha dicho, Sócrates.

-Pero, ¿no es cierto que, desde el instante en que hemos nacido, hemos visto, hemos oído, y hemos hecho uso de todos los demás sentidos?

-Muy cierto.

-Es preciso, entonces, que antes de este tiempo hayamos tenido conocimiento de la igualdad.

-Sin duda.

-Por consiguiente, es absolutamente necesario, que lo hayamos tenido antes de nuestro nacimiento.

-Así me parece.

-Si lo hemos tenido antes de nuestro nacimiento, nosotros sabemos antes de nacer; y después hemos conocido no sólo lo que es igual, lo que es más grande, lo que es más pequeño, sino también todas las cosas de esta naturaleza; porque lo que decimos aquí de la igualdad, lo mismo puede decirse de la belleza, de la bondad, de la justicia, de la santidad; en una palabra, de todas las demás cosas, cuya existencia admitimos en nuestras conversaciones y en nuestras preguntas y respuestas. De suerte que es de necesidad absoluta que hayamos tenido conocimientos antes de nacer.

-Es cierto.

-Y si después de haber tenido estos conocimientos, nunca los olvidáramos, no sólo naceríamos con ellos, sino que los conservaríamos durante toda nuestra vida; porque saber, ¿es otra cosa que conservar la ciencia, que se ha recibido, y no perderla?, y olvidar, ¿no es perder la ciencia que se tenía antes?

-Sin dificultad, Sócrates.

-Y si después de haber tenido estos conocimientos antes de nacer, y haberlos perdido después de haber nacido, llegamos en seguida a recobrar esta ciencia anterior, sirviéndonos del ministerio de nuestros sentidos, que es lo que llamamos aprender; ¿no es esto recobrar la ciencia que teníamos, y no tendremos razón para llamar a esto reminiscencia?

-Con muchísima razón, Sócrates.

-Estamos, pues, conformes en que es muy posible, que aquel que ha sentido una cosa, es decir, que la ha visto, oído o, en fin, percibido por alguno de sus sentidos, piense, con ocasión de estas sensaciones, en una cosa que ha olvidado, y cosa que tenga alguna relación con la percibida, ya se le parezca o ya no se le parezca. De manera que tiene que suceder una de dos cosas: o que nazcamos con estos conocimientos y los conservemos toda la vida; o que los que aprenden, no hagan, según nosotros, otra cosa que recordar, y que la ciencia no sea más que una reminiscencia.

-Así es, Sócrates.

-¿Qué escoges tú, Simmias? ¿Nacemos con conocimientos, o nos acordamos después de haber olvidado lo que sabíamos?

-En verdad, Sócrates, no sé al presente qué escoger.

-Pero, ¿qué pensarías y qué escogerías en este caso? Un hombre que sabe una cosa, ¿puede dar razón de lo que sabe?

-Puede, sin duda, Sócrates.

-¿Y te parece que todos los hombres pueden dar razón de las cosas de que acabamos de hablar?

-Yo querría que fuese así, respondió Simmias; pero me temo mucho que mañana no encontremos un hombre capaz de dar razón de ellas.

-¿Te parece, Simmias, que todos los hombres tienen esta ciencia?

-Seguramente no.

-¿Ellos no hacen entonces más que recordar las cosas que han sabido en otro tiempo?

-Así es.

-¿Pero en qué tiempo han adquirido nuestras almas esta ciencia? Porque no ha sido después de nacer.

-Ciertamente no.

-¿Ha sido antes de este tiempo?

-Sin duda.

-Por consiguiente, Simmias, nuestras almas existían antes de este tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana; y mientras estaban así, sin cuerpos, sabían.

-A menos que digamos, Sócrates, que hemos adquirido los conocimientos en el acto de nacer; porque esta es la única época que nos queda.

-Sea así, mi querido Simmias, replicó Sócrates; pero ¿en qué otro tiempo los hemos perdido? Porque hoy no los tenemos según acabamos de decir. ¿Los hemos perdido al mismo tiempo que los hemos adquirido?, ¿o puedes tú señalar otro tiempo?

-No, Sócrates; no me había apercibido de que nada significa lo que he dicho.

-Es preciso, pues, hacer constar, Simmias, que si todas estas cosas, que tenemos continuamente en la boca, quiero decir, lo bello, lo justo y todas las esencias de este género, existen verdaderamente, y que si referimos todas las percepciones de nuestros sentidos a estas nociones primitivas como a su tipo, que encontramos desde luego en nosotros mismos, digo, que es absolutamente indispensable, que así como todas estas nociones primitivas existen, nuestra alma haya existido igualmente antes que naciésemos; y si estas nociones no existieran, todos nuestros discursos son inútiles. ¿No es esto incontestable?

¿No es igualmente necesario que si estas cosas existen, hayan también existido nuestras almas antes de nuestro nacimiento; y que si aquellas no existen, tampoco debieron existir estas?

-Esto, Sócrates, me parece igualmente necesario e incontestable; y de todo este discurso resulta, que antes de nuestro nacimiento nuestra alma existía, así como estas esencias, de que acabas de hablarme; porque yo no encuentro nada más evidente que la existencia de todas estas cosas: lo bello, lo bueno, lo justo; y tú me lo has demostrado suficientemente.

-¿Y Cebes?, dijo Sócrates: porque es preciso que Cebes esté persuadido de ello.

-Yo pienso, dijo Simmias, que Cebes considera tus pruebas muy suficientes, aunque es el más rebelde de todos los hombres para darse por convencido. Sin embargo, supongo que lo está de que nuestra alma existe antes de nuestro nacimiento; pero que exista después de la muerte, es lo que a mí mismo no me parece bastante demostrado; porque esa opinión del pueblo, de que Cebes te hablaba antes, queda aún en pié y en toda su fuerza; la de que, después de muerto el hombre, su alma se disipa y cesa de existir. En efecto, ¿qué puede impedir que el alma nazca, que exista en alguna parte, que exista antes de venir a animar el cuerpo, y que, cuando salga de este, concluya con él y cese de existir?

-Dices muy bien, Simmias, dijo Cebes; me parece que Sócrates no ha probado más que la mitad de lo que era preciso que probara; porque ha demostrado muy bien que nuestra alma existía antes de nuestro nacimiento; mas para completar su demostración, debía probar igualmente que, después de nuestra muerte, nuestra alma existe lo mismo que existió antes de esta vida.

-Ya os lo he demostrado, Simmias y Cebes, repuso Sócrates; y convendréis en ello, si unís esta última prueba a la que ya habéis admitido; esto es, que los vivos nacen de los muertos. Porque si es cierto que nuestra alma existe antes del nacimiento, y si es de toda necesidad que, al venir a la vida, salga, por decirlo así, del seno de la muerte, ¿cómo no ha de ser igualmente necesario que exista después de la muerte, puesto que debe volver a la vida? Así, pues, lo que ahora me pedís ha sido ya demostrado. Sin embargo, me parece que ambos deseáis profundizar más esta cuestión, y que teméis, como los niños, que, cuando el alma sale del cuerpo, la arrastren los vientos, sobre todo cuando se muere en tiempo de borrascas.

-Entonces Cebes, sonriéndose, dijo: Sócrates, supón que lo tememos; o más bien, que sin temerlo, está aquí entre nosotros un niño que lo teme, a quien es necesario convencer de que no debe temer la muerte como a un vano fantasma.

-Para esto, replicó Sócrates, es preciso emplear todos los días encantamientos, hasta que se haya curado de semejante aprensión.

-Pero, Sócrates, ¿dónde encontraremos un buen encantador, puesto que tú vas a abandonarnos?

-La Grecia es grande, Cebes, respondió Sócrates; y en ella encontrareis muchas personas muy entendidas. Por otra parte, tenéis muchos pueblos extranjeros, y es preciso recorrerlos todos e interrogarlos, para encontrar este encantador, sin escatimar gasto, ni trabajo; porque en ninguna cosa podéis emplear más útilmente vuestra fortuna. también es preciso que lo busquéis entre vosotros, porque quizá no encontrareis otros más capaces que vosotros mismos para estos encantamientos.

-Haremos lo que dices, Sócrates; pero si no te molesta, volvamos a tomar el hilo de nuestra conversación.

-Con mucho gusto, Cebes, ¿y por qué no?

-Perfectamente, Sócrates, dijo Cebes.

-Lo primero que debemos preguntarnos a nosotros mismos, dijo Sócrates, es cuáles son las cosas que por su naturaleza pueden disolverse; respecto de que otras deberemos temer que tenga lugar esta disolución; y en cuáles no es posible este accidente. En seguida, es preciso examinar a cuál de estas naturalezas pertenece nuestra alma; y teniendo esto en cuenta, temer o esperar por ella.

-Es muy cierto.

-¿No os parece que son las cosas compuestas, o que por su naturaleza deben serlo, las que deben disolverse en los elementos que han formado su composición; y que si hay seres, que no son compuestos, ellos son los únicos respecto de los que no puede tener lugar este accidente?

-Me parece muy cierto lo que dices, contestó Cebes.

-Las cosas que son siempre las mismas y de la misma manera, ¿no tienen trazas de no ser compuestas? Las que mudan siempre y que nunca son las mismas, ¿no tienen trazas de ser necesariamente compuestas?

-Creo lo mismo, Sócrates.

-Dirijámonos desde luego a esas cosas de que hablamos antes, y cuya verdadera existencia hemos admitido siempre en nuestras preguntas y respuestas. Estas cosas, ¿son siempre las mismas o mudan alguna vez? La igualdad, la belleza, la bondad y todas las existencias esenciales, ¿experimentan a veces algún cambio, por pequeño que sea, o cada una de ellas, siendo pura y simple, subsiste siempre la misma en sí, sin experimentar nunca la menor alteración, ni la menor mudanza?

-Es necesariamente preciso que ellas subsistan siempre las mismas sin mudar jamás.

-Y todas las demás cosas, repuso Sócrates, hombres, caballos, trajes, muebles y tantas otras de la misma naturaleza, ¿quedan siempre las mismas, o son enteramente opuestas a las primeras, en cuanto no subsisten siempre en el mismo estado, ni con relación a sí mismas, ni con relación a los demás?

-No subsisten nunca las mismas, respondió Cebes.

-Ahora bien; estas cosas tú las puedes ver, tocar, percibir por cualquier sentido: mientras que las primeras, que son siempre las mismas, no pueden ser comprendidas sino por el pensamiento, porque son inmateriales y no se las ve jamás.

-Todo eso es verdad; dijo Cebes.

-¿Quieres, continuó Sócrates, que reconozcamos dos clases de cosas?

-Con mucho gustó, dijo Cebes.

-¿Las unas visibles y las otras inmateriales? ¿Estas, siempre las mismas; aquellas, en un continuo cambio?

-Me parece bien, dijo Cebes.

-Veamos, pues. ¿No somos nosotros un compuesto de cuerpo y alma? ¿Hay otra cosa en nosotros?

-No, sin duda; no hay más.

-¿A cuál de estas dos especies diremos, que nuestro cuerpo se conforma o se parece?

-Todos convendrán en que a la especie visible.

-Y nuestra alma, mi querido Cebes, ¿es visible o invisible?

-Visible no es; por lo menos, a los hombres.

-Pero cuando hablamos de cosas visibles o invisibles, hablamos con relación a los hombres, sin tener en cuenta ninguna otra naturaleza.

-Sí, con relación a la naturaleza humana.

-¿Qué diremos, pues, del alma? ¿Puede ser vista o no puede serlo?

-No puede serlo.

-Luego es inmaterial.

-Sí.

-Por consiguiente, nuestra alma es más conforme que el cuerpo con la naturaleza invisible; y el cuerpo más conforme con la naturaleza visible.

-Es absolutamente necesario.

-¿No decíamos que, cuando el alma se sirve del cuerpo para considerar algún objeto, ya por la vista, ya por el oído, ya por cualquier otro sentido (porque la única función del cuerpo es atender a los objetos mediante los sentidos), se ve entonces atraída por el cuerpo hacia cosas, que no son nunca las mismas; se extravía, se turba, vacila y tiene vértigos, como si estuviera ebria; todo por haberse ligado a cosas de esta naturaleza?

-Sí.

-Mientras que, cuando ella examina las cosas por sí misma, sin recurrir al cuerpo, se dirige a lo que es puro, eterno, inmortal, inmutable; y como es de la misma naturaleza, se une y estrecha con ello cuanto puede y da de sí su propia naturaleza. Entonces cesan sus extravíos, se mantiene siempre la misma, porque está unida a lo que no cambia jamás, y participa de su naturaleza; y este estado del alma es lo que se llama sabiduría.

-Has hablado perfectamente, Sócrates; y dices una gran verdad.

-¿A cuál de estas dos especies de seres, te parece que el alma es más semejante, y con cuál está más conforme, teniendo en cuenta los principios que dejamos sentados y todo lo que acabamos de decir?

-Me parece, Sócrates, que no hay hombre, por tenaz y estúpido que sea, que estrechado por tu método, no convenga en que el alma se parece más y es más conforme con lo que se mantiene siempre lo mismo, que no con lo que está en continua mudanza.

-¿Y el cuerpo?

-Se parece más lo que cambia.

-Sigamos aún otro camino. Cuando el alma y el cuerpo están juntos, la naturaleza ordena que el uno obedezca y sea esclavo; y que el otro tenga el imperio y el mando. ¿Cuál de los dos te parece semejante a lo que es divino, y cuál a lo que es mortal? ¿No adviertes que lo que es divino es lo único capaz de mandar y de ser dueño; y que lo que es mortal es natural que obedezca y sea esclavo?

-Seguramente.

-¿A cuál de los dos se parece nuestra alma?

-Es evidente, Sócrates, que nuestra alma se parece a lo que es divino, y nuestro cuerpo a lo que es mortal.

-Mira, pues, mi querido Cebes, si de todo lo que acabamos de decir no se sigue necesariamente, que nuestra alma es muy semejante a lo que es divino, inmortal, inteligible, simple, indisoluble, siempre lo mismo, y siempre semejante a sí propio; y que nuestro cuerpo se parece perfectamente a lo que es humano, mortal, sensible, compuesto, disoluble, siempre mudable, y nunca semejante a sí mismo. ¿Podremos alegar algunas razones que destruyan estas consecuencias, y que hagan ver que esto no es cierto?

-No, sin duda, Sócrates.

-Siendo esto así, ¿no conviene al cuerpo la disolución, y al alma el permanecer siempre indisoluble o en un estado poco diferente?

-Es verdad.

-Pero observa, que después que el hombre muere, su parte visible, el cuerpo, que queda expuesto a nuestras miradas, que llamamos cadáver, y que por su condición puede disolverse y disiparse, no sufre por lo pronto ninguno de estos accidentes, sino que subsiste entero bastante tiempo, y se conserva mucho más, si el muerto era de bellas formas y estaba en la flor de sus años; porque los cuerpos que se recogen y embalsaman, como en Egipto, duran enteros un número indecible de años; y en aquellos mismos que se corrompen, hay siempre partes, como los huesos, los nervios y otros miembros de la misma condición, que parecen, por decirlo así, inmortales. ¿No es esto cierto?

-Muy cierto.

-Y el alma, este ser invisible que marcha a un paraje semejante a ella, paraje excelente, puro, invisible, esto es, a los infiernos, cerca de un Dios lleno de bondad y de sabiduría, y a cuyo sitio espero que mi alma volará dentro de un momento, si Dios lo permite; ¡qué!, ¿un alma semejante y de tal naturaleza se habrá de disipar y anonadar, apenas abandone el cuerpo, como lo creen la mayor parte de los hombres? De ninguna manera, mis queridos Simmias y Cebes; y he aquí lo que realmente sucede. Si el alma se retira pura, sin conservar nada del cuerpo, como sucede con la que, durante la vida, no ha tenido voluntariamente con él ningún comercio, sino que por el contrario, le ha huido, estando siempre recogida en sí misma y meditando siempre, es decir, filosofando en regla, y aprendiendo efectivamente a morir; porque, ¿no es esto prepararse para la muerte?…

-De hecho.

-Si el alma, digo, se retira en este estado, se une a un ser semejante a ella, divino, inmortal, lleno de sabiduría, cerca del cual goza de la felicidad, viéndose así libre de sus errores, de su ignorancia, de sus temores, de sus amores tiránicos y de todos los demás males afectos a la naturaleza humana; y puede decirse de ella como de los iniciados, que pasa verdaderamente con los dioses toda la eternidad. ¿No es esto lo que debemos decir, Cebes?

-Sí, ¡por Júpiter!

-Pero si se retira del cuerpo manchada, impura, como la que ha estado siempre mezclada con él, ocupada en servirle, poseída de su amor, embriagada en él hasta el punto de creer que no hay otra realidad que la corporal, lo que se puede ver, tocar, beber y comer, o lo que sirve a los placeres del amor; mientras que aborrecía, temía y huía habitualmente ele todo lo que es oscuro e invisible para los ojos, de todo lo que es inteligible, y cuyo sentido sólo la filosofía muestra; ¿crees tú que un alma, que se encuentra, en tal estado, pueda salir del cuerpo pura y libre?

-No; eso no puede ser.

-Por el contrario, sale afeada con las manchas del cuerpo, que se han hecho como naturales en ella por el comercio continuo y la unión demasiado estrecha que con el ha tenido, por haber estado siempre unida con él y ocupádose sólo de él.

-Estas manchas, mi querido Cebes, son una cubierta tosca, pesada, terrestre y visible; y el alma, abrumada con este peso, se ve arrastrada hacia este mundo visible por el temor que tiene del mundo invisible, del infierno; y anda, como suele decirse, errante por los cementerios alrededor de las tumbas, donde se han visto fantasmas tenebrosos, como son los espectros de estas almas, que no han abandonado el cuerpo del todo purificadas, sino reteniendo algo de esta materia visible, que las hace aún a ellas mismas visibles.

-Es muy probable que así sea, Sócrates.

-Sí, sin duda, Cebes; y es probable también que no sean las almas de los buenos, sino las de los malos, las que se ven obligadas a andar errantes por esos sitios, donde llevan el castigo de su primera vida, que ha sido mala; y donde continúan vagando hasta que, llevadas del amor que tienen a esa masa corporal que les sigue siempre, se ingieren de nuevo en un cuerpo y se sumen probablemente en esas mismas costumbres, que constituían la ocupación de su primera vida.

-¿Qué dices, Sócrates?

-Digo, por ejemplo, Cebes, que los que han hecho de su vientre su Dios y que han amado la intemperancia, sin ningún pudor, sin ninguna cautela, entran probablemente en cuerpos de asnos o de otros animales semejantes; ¿no lo piensas tú también?

-Seguramente.

-Y las almas, que sólo han amado la injusticia, la tiranía y las rapiñas, van a animar cuerpos de lobos, de gavilanes, de halcones. Almas de tales condiciones, ¿pueden ir a otra parte?

-No, sin duda.

-Lo mismo sucede a las demás; siempre van asociadas a cuerpos análogos a sus gustos.

-Evidentemente.

-¿Cómo puede dejar de ser así? Y los más dichosos, cuyas almas van a un lugar más agradable, ¿no son aquellos que siempre han ejercitado esta virtud social y civil que se llama templanza y justicia, a la que se han amoldado sólo por el hábito y mediante el ejercicio, sin el auxilio de la filosofía y de la reflexión?

-¿Cómo pueden ser los más dichosos?

-Porque es probable que sus almas entren en cuerpos de animales pacíficos y dulces, como las abejas, las avispas, las hormigas; o que vuelvan a ocupar cuerpos humanos, para formar hombres de bien.

-Es probable.

-Pero en cuanto a aproximarse a la naturaleza de los dioses, de ninguna manera es esto permitido a aquellos que no han filosofado durante toda su vida, y cuyas almas no han salido del cuerpo en toda su pureza. Esto está reservado al verdadero filósofo. he aquí por qué, mi querido Simmias y mi querido Cebes, los verdaderos filósofos renuncian a todos los deseos del cuerpo; se contienen y no se entregan a sus pasiones; no temen ni la ruina de su casa, ni la pobreza, como la multitud que está apegada a las riquezas; ni teme la ignominia ni el oprobio, como los que aman las dignidades y los honores.

-No debería obrarse de otra manera, repuso Cebes.

-No sin duda, continuó Sócrates; así, todos aquellos que tienen interés por su alma y que no viven para halagar al cuerpo, rompen con todas las costumbres, y no siguen el mismo camino que los demás, que no saben a dónde van; sino que persuadidos de que no debe hacerse nada que sea contrario a la filosofía, a la libertad y a la purificación que ella procura, se dejan conducir por ella y la siguen a todas partes a donde quiera conducirles.

-¿Cómo, Sócrates?

-Voy a explicároslo. Los filósofos, al ver que su alma está verdaderamente ligada y pegada al cuerpo, y forzada a considerar los objetos por medio del cuerpo, como a través de una prisión oscura, y no por sí misma, conocen perfectamente que la fuerza de este lazo corporal consiste en las pasiones, que hacen que el alma misma encadenada contribuya a apretar la ligadura. Conocen también que la filosofía, al apoderarse del alma en tal estado, la consuela dulcemente e intenta desligarla, haciéndola ver que los ojos del cuerpo sufren numerosas ilusiones, lo mismo que los oidor y que todos los demás sentidos; la advierte que no debe hacer de ellos otro uso que aquel a que obliga la necesidad, y la aconseja que se encierre y se recoja en sí misma; que no crea en otro testimonio que en el suyo propio, después de haber examinado dentro de sí misma lo que cada cosa es en su esencia; debiendo estar bien persuadida de que cuanto examine por medio de otra cosa, como muda con el intermedio mismo, no tiene nada de verdadero. Ahora bien; lo que ella examina por los sentidos es sensible y visible; y lo que ve por sí misma es invisible e inteligible. El alma del verdadero filósofo, persuadida de que no debe oponerse a su libertad, renuncia, en cuanto le es posible, a los placeres, a los deseos, a las tristezas, a los temores, porque sabe que, después de los grandes placeres, de los grandes temores, de las extremas tristezas y de los extremos deseos, no sólo se experimentan los males sensibles, que todo el mundo conoce, como las enfermedades o la pérdida de bienes, sino el más grande y el íntimo de todos los males, tanto más grande, cuanto que no se deja sentir.

-¿En qué consiste ese mal, Sócrates?

-En que obligada el alma a regocijarse o afligirse por cualquier objeto, está persuadida de que lo que le causa este placer o esta tristeza es muy verdadero y muy real, cuando no lo es en manera alguna. Tal es el efecto de todas las cosas visibles; ¿no es así?

-Es cierto, Sócrates.

-¿No es principalmente cuando se experimenta esta clase de afecciones cuando el alma está particularmente atada y ligada al cuerpo?

-¿Por qué es eso?

-Porque cada placer y cada tristeza están armados de un clavo, por decirlo así, con el que sujetan el alma al cuerpo; y la hacen tan material, que cree que no hay otros objetos reales que los que el cuerpo le dice. Resultado de esto es que, como tiene las mismas opiniones que el cuerpo, se ve necesariamente forzada a tener las mismas costumbres y los mismos hábitos, lo cual la impide llegar nunca pura al otro mundo; por el contrario, al salir de esta vida, llena de las manchas de ese cuerpo que acaba de abandonar, entra a muy luego en otro cuerpo, donde echa raíces, como si hubiera sido allí sembrada; y de esta manera se ve privada de todo comercio con la esencia pura, simple y divina.

Ludwig Wittgenstein

José Ortega y Gasset

Texto de Ortega y Gasset

El tema de nuestro tiempo, cap. X

LA DOCTRINA DEL PUNTO DE VISTA

Contraponer la cultura a la vida y reclamar para ésta la plenitud de sus derechos frente a aquélla no es hacer profesión de fe anticultural. Si se interpreta así lo dicho anteriormente se practica una perfecta tergiversación. Quedan intactos los valores de cultura: únicamente se niega su exclusivismo. Durante siglos se viene hablando exclusivamente de la necesidad que la vida tiene de la cultura. Sin desvirtuar lo más mínimo esta necesidad, se sostiene aquí que la cultura no necesita menos de la vida. Ambos poderes -el inmanente de o biológico y el trascendente de la cultura- quedan de esta suerte cara a cara, con iguales títulos, sin supeditación del uno al otro. Este trato leal de ambos permite plantear de una manera clara el problema de sus relaciones y preparar una síntesis más franca y sólida. Por consiguiente, lo dicho hasta aquí es sólo preparación para esa síntesis en que culturalismo y vitalismo, al fundirse, desaparecen.

Recuérdese el comienzo de este estudio. La tradición moderna nos ofrece dos maneras opuestas de hacer frente a la antinomia entre vida y cultura. Una de ellas, el racionalismo, para salvar la cultura niega todo sentido a la vida. La otra, el relativismo, ensaya la operación inversa: desvanece el valor objetivo de la cultura para dejar paso a la vida. Ambas soluciones, que a las generaciones anteriores parecían suficientes, no encuentran eco en nuestra sensibilidad. Una y otra viven a costa de cegueras complementarias. Como nuestro tiempo no padece esas obnubilaciones, como ve con toda claridad el sentido de ambas potencias litigantes, ni se aviene a aceptar que la verdad, que la justicia, que la belleza no existen, ni a olvidarse de que para existir necesitan el soporte de la vitalidad.

Aclaremos este punto concretándonos a la porción mejor definible de la cultura: el conocimiento.

El conocimiento es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos manifiesta el universo trascendente (transubjetivo) de la realidad. Las verdades son eternas, únicas e invariables. ¿Cómo es posible su insaculación dentro del sujeto? La respuesta del radicalismo es taxativa: sólo es posible el conocimiento si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El sujeto tiene, pues, que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color alguno, ayer igual a hoy y a mañana -por tanto, ultravital y extrahistórico-. Vida es peculiaridad, cambio, desarrollo; en una palabra: historia.

La respuesta del relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible: no hay una realidad trascendente, porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente modelado. Al entrar en él la realidad se deformaría, y esta deformación individual sería lo que cada vez tomase por la pretendida realidad.

Es interesante advertir cómo en estos últimos tiempos, sin común acuerdo ni premeditación, psicología, «biología» y teoría del conocimiento, al revisar los hechos de que ambas actitudes partían, han tenido que rectificarlos, coincidiendo en una nueva manera de plantear la cuestión.

El sujeto ni es un medio trasparente, un «yo puro» idéntico e invariable, ni su recepción de la realidad produce en ésta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión, síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un cedazo o retícula en una corriente deja pasar unas cosas y detiene otras; se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Ésta es la función del sujeto, del ser viviente, ante la realidad cósmica que le circunda. Ni se deja traspasar sin más por ella, como acontecería al imaginario ente racional creado por las definiciones racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Su función es claramente selectiva. De la infinitud de los elementos que integran la realidad el individuo, aparato receptor, deja pasar un cierto número de ellos, cuya forma y contenido coinciden con las mallas de su retícula sensible. Las demás cosas -fenómenos, hechos, verdades- quedan fuera, ignoradas, no percibidas.

Un ejemplo elemental y puramente fisiológico se encuentra en la visión y la audición. El aparato ocular y el auditivo de la especie humana recibe ondas vibratorias desde cierta velocidad mínima hasta cierta velocidad máxima. Los colores y sonidos que queden más allá o más acá de ambos límites les son desconocidos. Por tanto, su estructura vital influye en la recepción de la realidad; pero esto no quiere decir que su influencia o intervención traiga consigo una deformación. Todo un amplio repertorio de colores y sonidos reales, perfectamente reales, llega a su interior y sabe de ellos.

Como con los colores y sonidos acontece con las verdades. La estructura psíquica de cada individuo viene a ser un órgano perceptor, dotado de una forma determinada, que permite la comprensión de ciertas verdades y está condenado a inexorable ceguera para otras. Asimismo, cada pueblo y cada época tienen su alma típica, es decir, una retícula con mallas de amplitud y perfil definidos que le prestan rigurosa afinidad con ciertas verdades e incorregible ineptitud para llegar a ciertas otras. Esto significa que todas las épocas y todos los pueblos han gozado su congrua porción de verdad, y no tiene sentido que pueblo y época algunos pretendan oponerse a los demás, como si a ellos solos les hubiese cabido en el reparto la verdad entera. Todos tienen su puesto determinado en la serie histórica; ninguno puede aspirar a salirse de ella, porque esto equivaldría a convertirse en un ente abstracto con íntegra renuncia a la existencia.

Desde distintos puntos de vista dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último y queda oscuro y borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno?

Evidentemente, no: tan real es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización. Una realidad que, vista desde cualquier punto, resultase siempre idéntica es un concepto absurdo.

Lo que acontece con la visión corpórea se cumple igualmente en todo lo demás. Todo conocimiento lo es desde un punto de vista determinado. La especies aeternitatis, de Spinoza, el punto de vista ubicuo, absoluto, no existe propiamente; es un punto de vista ficticio y abstracto. No dudamos de su utilidad instrumental para ciertos menesteres del conocimiento; pero es preciso no olvidar que desde él no se ve lo real. El punto de vista abstracto sólo proporciona abstracciones.

Esta manera de pensar lleva a una reforma radical de la filosofía y, lo que importa más, de nuestra sensación cósmica.

La individualidad de cada sujeto real era el indominable estorbo que la tradición intelectual de los últimos tiempos encontraba para que el conocimiento pudiese justificar su pretensión de conseguir la verdad. Dos sujetos diferentes -se pensaba- llegarán a verdades divergentes. Ahora vemos que la divergencia entre los mundos de dos sujetos no determina la falsedad de uno de ellos. Al contrario, precisamente porque lo que cada cual ve es una realidad y no una ficción, tiene que ser su aspecto distinto del que otro percibe, es divergencia no es contradicción, sino complemento. Si el universo hubiese presentado una faz idéntica a los ojos de un griego socrático que a los de un yanqui, deberíamos pensar que el universo no tiene verdadera realidad, independiente de los sujetos. Porque esa coincidencia de aspectos ante dos hombres colocados en puntos tan diversos como son la Atenas del siglo V y la Nueva York del XX, indicaría que no se trataba de una realidad externa a ellos, sino de una imaginación que por azar se producía idénticamente en dos sujetos.

Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época- es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. He aquí como ésta, que por sí misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituye la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorado.

El error inveterado consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella desde un punto determinado no coincidiría con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva es ésa que pretende ser la única.

Dicho de otra manera: lo falso es la utopía, la verdad no localizada, vista desde «lugar ninguno”‘. El utopista -y esto ha sido en esencia el racionalismo- es el que más yerra, porque es el hombre que no se conserva fiel a su punto de vista, que deserta de su puesto.

Hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica. perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros o exóticos. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquélla se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación.Cuando hoy miramos la filosofía del pasado, incluyendo la del último siglo, notamos en ella ciertos rasgos de primitivismo. Empleo esta palabra en el estricto sentido que tiene cuando es referida a los pintores del quatroccento. ¿Por qué llamamos a éstos primitivos? ¿En qué consiste su primitivismo? En su ingenuidad, en su candor -se dice-. Pero ¿cuál es la razón del candor y de la ingenuidad, cuál es su esencia? Sin duda, es el olvido de sí mismo. El pintor primitivo pinta el mundo desde su punto de vista -bajo el imperio de ideas, valoraciones, sentimientos que le son privados-; pero cree que lo pinta según él es. Por lo mismo, olvida introducir en su obra su propia personalidad; nos ofrece aquélla como si se hubiera fabricado a sí misma, sin intervención de un sujeto determinado, fijo en un lugar del espacio y en un instante del tiempo. Nosotros, naturalmente, vemos en su cuadro el reflejo de su individualidad y vemos, a la par, que él no la veía, que se ignoraba a sí mismo y se creía una pupila anónima abierta sobre el universo. Esta ignorancia de sí mismo es la fuente encantadora de la ingenuidad.

Mas la complacencia que el candor nos proporciona incluye y supone la desestima del candoroso. Se trata de un benévolo menosprecio. Gozamos del pintor primitivo como gozamos del alma infantil, precisamente porque nos sentimos superiores a ellos. Nuestra visión del mundo es mucho más amplia, más compleja, más llena de reservas, encrucijadas, escotillones. Al movernos en nuestro ámbito vital, sentimos éste como algo ilimitado, indomable, peligroso y difícil. En cambio, al asomarnos al universo del niño o del pintor primitivo vemos que es un pequeño círculo, perfectamente concluso y dominable, con un repertorio reducido de objetos y peripecias. La vida imaginaria que llevamos durante el rato de esa contemplación, nos parece un juego fácil que momentáneamente nos libera de nuestra grave y problemática existencia. La gracia del candor es, pues, la delectación del fuerte en la flaqueza del débil.

El atractivo que sobre nosotros tienen las filosofías pretéritas es del mismo tipo. Su claro y sencillo esquematismo, su ingenua ilusión de haber descubierto toda la verdad, la seguridad como se asientan en fórmulas que suponen inconmovibles, nos dan la impresión de un orbe concluso, definido y definitivo, donde ya no hay problemas, donde todo está ya resuelto. Nada más grato que pasear unas horas por mundos tan claros y tan mansos. Pero cuando tornamos a nosotros mismos y volvemos a sentir el universo con nuestra propia sensibilidad, vemos que el mundo definido por esas filosofías no era en verdad el mundo, sino el horizonte de sus autores. Lo que ellos interpretaban como límite del universo, tras el cual no había nada más, era sólo la línea curva con que su perspectiva cerraba sus paisajes. Toda filosofía que quiera curarse de ese inveterado primitivismo, de esa pertinaz utopía, necesita corregir ese error,evitando que lo que es blando y dilatado horizonte se anquilose en mundo.

Ahora bien, la reducción o conversión del mundo a horizonte no resta lo más mínimo de realidad a aquél, simplemente lo refiere al sujeto viviente, cuyo mundo es, lo dota de una dimensión vital, lo localiza en la corriente de la vida, que va de pueblo en pueblo, de generación en generación, de individuo en individuo, apoderándose de la realidad universal. De esta manera, la peculiaridad de cada ser, su diferencia individual, lejos de estorbarle para captar la verdad, es precisamente el órgano por el cual puede ver la porción de realidad que le corresponde. De esta manera, aparece cada individuo, cada generación, cada época, como un aparato de conocimiento insustituíble. La verdad integral sólo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo, y así sucesivamente. Cada individuo es un punto de vista esencial. Yuxtaponiendo las visiones parciales de todos, se lograría tejer la verdad omnímoda y absoluta. Ahora bien, esta suma de las perspectivas individuales, este conocimiento de lo que todos y cada uno han visto y saben, esta omnisciencia, esta verdadera «razón absoluta» es el sublime oficio que atribuíamos a Dios. Dios es también un punto de vista; pero no porque posea un mirador fuera del área humana que le haga ver directamente la realidad universal, como si fuera un viejo racionalista. Dios no es racionalista, su punto de vista es el de cada uno de nosotros; nuestra verdad parcial es también verdad para Dios. ¡De tal modo es verídica perspectiva y auténtica nuestra realidad!. Sólo que Dios, como dice el catecismo, está en todas partes y por eso goza de todos los puntos de vista, y en su ilimitada vitalidad recoge y armoniza todos nuestros horizontes. Dios es el símbolo del torrente vital, a través de cuyas infinitas retículas, va pasando poco a poco el universo, que queda así impregnado de vida, consagrado, es decir, visto, amado, odiado, sufrido y gozado.

Sostenía Malebranche que si nosotros conocemos alguna verdad es porque vemos las cosas en Dios, desde el punto de vista de Dios. Más verosímil me parece lo inverso: que Dios ve las cosas a través de los hombres, que los hombres son los órganos visuales de la divinidad.

Por eso conviene no defraudar la sublime necesidad que de nosotros tiene, e hincándose bien en el lugar que nos hallamos, con una profunda fidelidad a nuestro organismo, a lo que vitalmente somos, abrir bien los ojos sobre el contorno y captar la faena que nos propone el destino: el tema de nuestro tiempo.

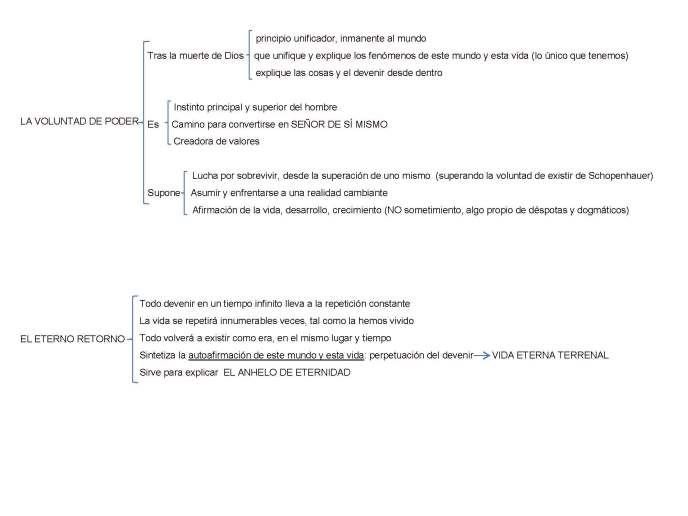

Texto Nietzsche

La gaya ciencia

Libro V. Nosotros, los sin miedo

§ 343. Lo que va junto con nuestro buen humor

El más grande de los últimos acontecimientos –que «Dios ha muerto», que la fe en el Dios cristiano se ha hecho increíble– comienza ya a lanzar sus primeras sombras sobre Europa. Por lo menos para aquellos pocos cuyos ojos y cuya suspicacia en sus ojos es lo bastante fuerte y fina para este espectáculo, precisamente parece que algún Sol se haya puesto, que una antigua y profunda confianza se ha trocado en duda. Nuestro viejo mundo tiene que parecerles a estos cada día más vespertino, más desconfiado, más extraño y «más viejo». Pero en lo esencial puede uno decir que el acontecimiento mismo es mucho mayor, mucho más lejano y más apartado de la capacidad de muchos que cuanto su conocimiento siquiera se permitiera tener por alcanzado. Y no hablemos de que muchos sepan ya lo que propiamente ha acontecido con esto, y todo cuanto en lo sucesivo tiene que desmoronarse, una vez que esta fe se ha corrompido, porque estaba edificado sobre ella; por ejemplo, toda nuestra moral europea. Esta amplia plenitud con sus consecuencias de ruptura, destrucción, hundimiento, derrumbamiento que ahora tenemos ante nosotros, ¿quién sería capaz de adivinar ya hoy bastante de todo ello, para tener que hacerse el maestro y pregonero de esta ingente lógica de horror, el profeta de un oscurecimiento y eclipse de Sol, cuales no hubo probablemente nunca sobre la Tierra?… Nosotros mismos, adivinadores de enigmas por nacimiento, quienes esperamos por así decirlo sobre las montañas, situados entre hoy y mañana y tendidos en la contradicción entre hoy y mañana. Nosotros, primicias y primogénitos del siglo futuro, a quienes debieron haber llegado ahora ya a la cara propiamente las sombras que han de envolver en seguida a Europa, ¿en qué consiste, pues, que nosotros mismos, sin una justa participación en este oscurecimiento, esperemos con ansia su llegada, sobre todo sin preocupación y sin temor por nosotros? Puede que estemos aún demasiado bajo las consecuencias inmediatas de este acontecimiento, y estas consecuencias inmediatas, sus consecuencias, no son para nosotros, al contrario de lo que se pudiera esperar, tristes y tenebrosas en absoluto, antes bien como una nueva especie de luz difícil de describir, como una felicidad, un alivio, un recreo, un sustento, una aurora… Efectivamente, nosotros, filósofos y «espíritus libres», ante la noticia de que el «viejo Dios ha muerto», nos sentimos como iluminados por una nueva aurora; nuestro corazón se inunda entonces de gratitud, de admiración, de presentimiento y de esperanza. Finalmente se nos aparece el horizonte otra vez libre, por el hecho mismo de que no está claro, y por fin es lícito a nuestros barcos zarpar de nuevo, rumbo hacia cualquier peligro; de nuevo está permitida toda aventura arriesgada de quien está en camino de conocer; la mar, nuestra mar se nos presenta otra vez abierta, tal vez no hubo nunca, aún, una «mar tan abierta».

§ 344. En qué medida somos piadosos nosotros también

Se dice con razón que las convicciones no tienen derecho alguno de ciudadanía en la ciencia. Solo cuando se resuelven a descender a la modestia de una hipótesis, de una previa posición para una prueba, de una ficción normativa, puede concedérseles la entrada y un cierto valor dentro del imperio del conocimiento –en todo caso con la limitación de permanecer bajo vigilancia policial, bajo la policía de la desconfianza–. Pero esto, si se considera más exactamente, ¿no quiere decir que solo cuando la convicción deja de serlo le es permitido conseguir su acceso a la ciencia? ¿No comienza el cultivo del espíritu científico cuando uno no se permite ya más convicciones?… Así es probablemente. Solo resta por preguntar, para que este cultivo pueda comenzar, si no ha de haber ya una convicción, y por cierto tan imperiosa e incondicional que se sacrifiquen por ella todas las restantes convicciones. Se ve que también la ciencia se apoya sobre una fe, no existe ciencia alguna «libre de presupuestos». La pregunta de si es necesaria la verdad, no solo tiene que responderse afirmativamente ya con anterioridad, sino que ha de afirmarse hasta el extremo de que con ello se expresa al mismo tiempo el juicio, la fe y la convicción de que «nada es más necesario que la verdad y todo lo demás, con relación a ella, tiene solamente un valor secundario». Esta incondicional voluntad de verdad ¿qué es? ¿Es la voluntad de no dejarse engañar? Pues también en este último sentido pudiera interpretarse la voluntad por la verdad: suponiendo que entre la generalización de «no quiero engañar» está comprendido también el caso particular de «no quiero engañarme a mí mismo». Pero, ¿por qué no engañar?, ¿por qué no dejarse engañar? Obsérvese que las razones para lo primero alcanzan un ámbito completamente distinto que las del segundo. Uno no quiere dejarse engañar, suponiendo que ser engañado es nocivo, peligroso y funesto; en este sentido, ciencia sería una gran prudencia, una precaución, una utilidad, contra la cual empero podría objetarse con razón: ¿cómo?, ¿es realmente menos nocivo, menos peligroso y menos funesto no-querer-dejarse-engañar? ¿Qué sabéis de antemano acerca del carácter de la existencia para poder discernir si la mayor ventaja está del lado de los absolutamente desconfiados o del de los enteramente confiados? Pero en el caso de que uno y otro debiera ser necesario, mucha confianza y mucha desconfianza, ¿de dónde podría entonces la ciencia tomar su fe incondicional, la convicción en que se apoya de que la verdad es más importante que ninguna otra cosa, y aun que toda otra convicción? Precisamente no hubiera podido surgir esta convicción si se demostrase que de continuo son útiles ambas, verdad y no verdad, que es precisamente lo que ocurre. Por tanto, la fe en la ciencia, que ahora es indiscutible, no puede haber tenido su origen en semejante cálculo de la utilidad, sino más bien en que continuamente se hace patente esta, a pesar de la inutilidad y la peligrosidad de la «voluntad por la verdad», de la «verdad a todo precio». «A todo precio», ¡esto lo entendemos bastante bien una vez hemos inmolado y degollado una fe tras otra sobre este altar! Por consiguiente, «voluntad de verdad» no significa «no quiero engañarme a mí mismo», sino –pues no queda otra elección– «no quiero engañar, ni siquiera a mí mismo…», y con esto estamos sobre el terreno de la moral. Pues uno se pregunta fundamentalmente a sí mismo: «¿por qué no quieres engañar?», particularmente si debiera mantener la apariencia –¡y la mantiene!– como si se hubiese instalado la vida sobre la apariencia, mejor quiero decir sobre el error, el engaño, el disimulo, el deslumbramiento y la obcecación voluntaria, y si por otra parte la forma grande de la vida se hubiese mostrado siempre realmente del lado de los más incuestionables polutr’poi. Un propósito semejante pudiera ser tal vez, interpretándolo suavemente, una quijotada, o una pequeña exaltación disparatada. Pero pudiera ser además algo peor, acaso un principio destructor antivital… «Voluntad de verdad» –esto pudiera ser una oculta voluntad de muerte–. De este modo, la pregunta ¿para qué ciencia? nos lleva de nuevo al problema moral: ¿para qué moral en general si la vida, la naturaleza y la historia son «amorales»? No cabe duda de que quien es sincero, en aquel sentido último y atrevido que presupone la fe en la ciencia, afirma al mismo tiempo un mundo distinto del de la vida, de la naturaleza y de la historia. Y por el hecho de afirmar ese «otro mundo» ¿no tiene que negar, precisamente por esto, su correlato, este mundo, nuestro mundo?… Con todo se habrá comprendido cómo yo quiero pasar acto seguido más adelante, a saber que siempre existe además una fe metafísica en la que se apoya nuestra fe en la ciencia, que también nosotros, los que hoy estamos en el camino de conocer, nosotros ateos y antimetafísicos, encendemos también nuestro fuego en la lumbre que ha encendido la fe de milenios, esa fe cristiana, que fue también la fe de Platón de que Dios es la Verdad, que la Verdad es divina… Pero ¿qué ocurre, cuando esto precisamente se hace cada vez más increíble, cuando ya no se presenta nada divino, de no ser el error, la ceguera, la mentira…, cuando el mismo Dios se nos presenta como la mayor mentira?

§ 345. La moral como problema

La falta de personalidad ejerce su venganza por doquier. Una personalidad debilitada, menguada, amortiguada, que se niega y reniega de sí misma, ya no sirve para ninguna cosa buena… mucho menos es útil para la filosofía. El «desinterés» no tiene valor alguno ni en el cielo ni en la tierra. Los grandes problemas reclaman todos gran amor, y solo los espíritus fuertes, redondos y seguros son aptos para esto, los que se sienten firmemente seguros de sí mismos. La diferencia más considerable consiste en si el pensador se entrega personalmente a sus problemas de tal modo que en ellos ponga su destino, su necesidad y su mayor felicidad o, por el contrario, «impersonalmente», es decir, que solo sabe tocarlos y cogerlos con las antenas del pensamiento frío y curioso. En el último caso, no se conseguirá nada de ello por mucho que se haya podido prometer; pues los grandes problemas, aun suponiendo que puedan cogerse, aun así se les escapan a las ranas y a los sietemesinos; tal es su gusto desde la eternidad –un gusto que comparten por lo demás con todas las mujerzuelas valientes–. ¿Cómo es posible que no haya encontrado a nadie, ni siquiera en los libros, que se situase en esta posición como persona con respecto a la moral, que reconociese la moral como su necesidad, tormento, placer y pasión personales? Visiblemente hasta ahora la moral no fue problema, sino más bien aquello en que venían a ponerse de acuerdo unos con otros después de toda la desconfianza, discrepancia y contradicción, el lugar santificado de la paz, donde los pensadores descansaban incluso de sí mismos, tomaban aliento y surgían de nuevo. No veo a nadie que se haya atrevido a hacer una crítica de los juicios morales. Con respecto a esto, noto la falta incluso de tentativas de la curiosidad científica, de la imaginación pretenciosa y tentadora de psicólogos e historiadores, la cual fácilmente prevé un problema y lo coge al vuelo, sin saber a ciencia cierta lo que ha atrapado con ello. Apenas si yo he encontrado escasas piezas sueltas para conducirlo a una génesis de estos sentimientos y valoraciones (lo cual es algo distinto de una crítica de los mismos y aún más distinto de una historia de los sistemas éticos). Únicamente en un caso he hecho yo todo para estimular una inclinación y capacitación en esta especie de historia, pero inútilmente según hoy me parece. Ello tiene poca importancia para estos historiadores de la moral (especialmente para los ingleses); se sitúan regularmente, hasta con ingenuidad todavía, bajo el mundo de una moral determinada y se deshacen, sin saberlo, de sus escuderos y de su séquito; algo así como para esa superstición popular de la Europa cristiana, siempre de nuevo tan sinceramente repetida que ha puesto lo característico de la acción moral en el desinterés, en la negación de sí mismo, en sacrificarse-a-sí-mismo, o en la simpatía, en la compasión. Su defecto más común en los presupuestos consiste en que ellos afirman cierto consensus de los pueblos, por lo menos de los pueblos domesticados, acerca de ciertos principios de la moral, y de ahí concluyen su obligatoriedad incondicional incluso para ti y para mí; o por contrario, una vez que se les ha descubierto la verdad de que las valoraciones morales son necesariamente diferentes en diversos pueblos, llegan a la conclusión de que ninguna moral es obligatoria, una y otra cosa son grandes niñerías. El defecto de los más sutiles entre ellos consiste en que descubren y critican las opiniones, acaso disparatadas, de un pueblo sobre su moral o de los hombres sobre toda moral humana, y del mismo modo la superstición de la voluntad libre y cosas por el estilo acerca de su origen y de su sanción religiosa y precisamente con esto se figuran que han criticado esta misma moral. Pero el valor de un mandamiento «tú debes» es todavía fundamentalmente distinto e independiente de semejantes opiniones acerca del mismo y de la maleza del error junto con lo cual haya podido desarrollarse. Esto es tan cierto como que el valor de un medicamento para un enfermo es independiente por completo de si el paciente tiene una idea científica de la medicina o tiene la idea de una vieja. Una moral pudiera incluso haber surgido de un error; aun viéndolo así no se hubiese tocado siquiera todavía el problema de su valor. Nadie ha puesto, pues, a prueba hasta ahora el valor de la más famosa de todas las medicinas, la llamada moral, para lo cual es de todo punto necesario en primer lugar que alguien por fin… la ponga en duda. ¡Ánimo, esta es precisamente nuestra tarea!

§ 346. Nuestro interrogante

Pero ¿no entendéis esto? Efectivamente, les costará trabajo entendernos. Buscamos palabras y acaso buscamos también oídos. ¿Quiénes somos, pues, nosotros? Si quisiéramos denominarnos sencillamente con expresiones antiguas, ateos o incrédulos y además inmoralistas, no creeríamos con eso ni mucho menos habernos caracterizado; somos las tres cosas en un estadio demasiado tardío, para lo que se comprende, para lo que podéis comprender vosotros, mis señores curiosos, según el humor de cada uno. ¡No!, fuera con la amargura y la pasión del desarraigado que de su incredulidad tiene que componerse una fe, una finalidad y hasta un martirio. Hemos sido templados en la visión proyectiva y nos hemos hecho fríos e insensibles a que nada absolutamente en el mundo es divino, y aun ni siquiera razonable, compasivo o correcto conforme a la medida humana. Lo sabemos, el mundo en que vivimos no es divino, ni moral, «ni humano»…, nos lo hemos entendido por demasiado tiempo falsa y engañosamente, pero conforme a deseo y voluntad de nuestra veneración, esto es, conforme a una necesidad subjetiva. Pues el hombre es un animal que venera. Y al mismo tiempo es también un desconfiado, y el hecho de que el mundo no vale tanto como habíamos creído, es acaso lo más seguro de cuanto se ha apoderado al fin de nuestra desconfianza. Cuanto haya de desconfianza, tanto de filosofía. Nos guardaremos muy bien de decir que vale menos. Hoy se nos antoja como cosa de risa que el hombre quiera proponerse encontrar valores que debieran sobrepasar el valor del mundo real, precisamente estamos de vuelta de eso como de un extravagante desvarío de la vanidad y sinrazón humanas, que durante mucho tiempo no se les ha reconocido por tales. Su última expresión la tiene en el pesimismo moderno, su expresión anterior y más fuerte en la doctrina de Buda. También se encuentra en el cristianismo, si bien de manera dudosa y ambigua, pero no por ello menos seductora. Toda esa actitud de «hombre frente a mundo», el hombre como principio «que niega-al-mundo», el hombre como medida valorativa de las cosas, como juez de los mundos, que pone la misma existencia, en último término, en los platillos de su balanza y encuentra que pesa muy poco –la inmensa insulsez de esta actitud se nos ha hecho consciente tal cual es y nos quita todo gusto–. Ya nos reímos cuando encontramos que se pone juntos a «hombre y mundo», separados por la sublime arrogancia de la partícula «y». Pero ¿qué pasa? ¿No hemos avanzado un paso más, al reírnos, precisamente por esto, en el desprecio del hombre? Y por lo mismo ¿también en el pesimismo en el desprecio de la existencia que nos es cognoscible? No hemos sucumbido precisamente por esto ante la suspicacia de una oposición, de una oposición del mundo en que nos encontrábamos hasta ahora, como en nuestra casa con nuestras veneraciones –y tal vez a causa de esto nos sosteníamos viviendo– y del otro mundo que somos nosotros mismos. Un recelo inexorable, fundamental y muy hondo sobre nosotros mismos que se apodera cada vez más y cada vez peor de nosotros, los europeos, y fácilmente pudiera poner a las generaciones futuras ante la más terrible disyuntiva de elegir «¡o acabáis con vuestras veneraciones o… con vosotros mismos!». Lo último sería el nihilismo, pero ¿no sería también el nihilismo lo primero? Este es nuestro interrogante.

Friedrich Nietzsche

Texto de Marx

La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] Historia.

1) HISTORIA

Tratándose de los alemanes, situados al margen de toda premisa, debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen, para “hacer historia”, en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vid a material misma, y no cabe duda de que es éste un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres. Y aun cuando la vida de los sentidos se reduzca al mínimo, a lo más elemental, como en San Bruno, este mínimo presupondrá siempre, necesariamente, la actividad de la producción. Por consiguiente, lo primero, en toda concepción histórica, es observar este hecho fundamental en toda su significación y en todo su alcance y colocarlo en el lugar que le corresponde. Cosa que los alemanes, como es sabido, no han hecho nunca, razón por la cual la historia jamás ha tenido en Alemania una base terrenal ni, consiguientemente, ha existido nunca aquí un historiador. Los franceses y los ingleses, aun cuando concibieron de un modo extraordinariamente unilateral el entronque de este hecho con la llamada historia, ante todo mientras estaban prisioneros de la ideología política, hicieron, sin embargo, los primeros intentos encaminados a dar a la historiografía una base materialista, al escribir las primeras historias de la sociedad civil, del comercio y de la industria.

Lo segundo es que la satisfacción de esta primera necesidad, la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario para ello conduce a nuevas necesidades, y esta creación de necesidades nuevas constituye el primer hecho histórico. Y ello demuestra inmediatamente de quién es hija espiritual la gran sabiduría histórica de los alemanes, que, cuando les falta el material positivo y no vale chalanear con necedades políticas ni literarias, no nos ofrecen ninguna clase de historia, sino que hacen desfilar ante nosotros los “tiempos prehistóricos”, pero sin detenerse a explicarnos cómo se pasa de este absurdo de la “prehistoria” a la historia en sentido propio, aunque es evidente, por otra parte, que sus especulaciones históricas se lanzan con especial fruición a esta “prehistoria” porque en ese terreno creen hallarse a salvo de la ingerencia de los “toscos hechos” y, al mismo tiempo, porque aquí pueden dar rienda suelta a sus impulsos especulativos y proponer y echar por tierra miles de hipótesis.

El tercer factor que aquí interviene de antemano en el desarrollo histórico es el de que los hombres que renuevan diariamente su propia vida comienzan al mismo tiempo a crear a otros hombres, a procrear: es la relación entre hombre y mujer, entre padres e hijos, la familia. Esta familia, que al principio constituye la única relación social, más tarde, cuando las necesidades, al aumentar el censo humano, brotan nuevas necesidades, pasa a ser (salvo en Alemania) una relación secundaria y tiene, por tanto, que tratarse y desarrollarse con arreglo a los datos empíricos existentes, y no ajustándose al “concepto de la familia” misma, como se suele hacer en Alemania.

Por lo demás, estos tres aspectos de la actividad social no deben considerarse como tres fases distintas, sino sencillamente como eso, como tres aspectos o, para decirlo a la manera alemana, como tres “momentos” que han existido desde el principio de la historia y desde el primer hombre y que todavía hoy siguen rigiendo en la historia.

La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación —de una parte, como una relación natural, y de otra como una relación social—; social, en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación que es, a su vez, una “fuerza productiva”; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la “historia de la humanidad” debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio.

Pero, asimismo es evidente que en Alemania no se puede escribir este tipo de historia, ya que los alemanes carecen, no sólo de la capacidad de concepción y del material necesarios, sino también de la “certeza” adquirida a través de los sentidos, y que de aquel lado del Rin no es posible reunir experiencias, por la sencilla razón de que allí no ocurre historia alguna. Se manifiesta, por tanto, ya de antemano una conexión materialista de los hombres entre sí, condicionada por las necesidades y el modo de producción y que es tan vieja como los hombres mismos; conexión que adopta constantemente nuevas formas y que ofrece, por consiguiente, una “historia”, aun sin que exista cualquier absurdo político o religioso que también mantenga unidos a los hombres.

Solamente ahora, después de haber considerado ya cuatro momentos, cuatro aspectos de las relaciones históricas originarias, caemos en la cuenta de que el hombre tiene también “conciencia”. Pero, tampoco ésta es de antemano una conciencia “pura”. El “espíritu” nace ya tarado con la maldición de estar “preñado” de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios del intercambio con los demás hombres. Donde existe una relación, existe para mí, pues el animal no se “comporta” ante nada ni, en general, podemos decir que tenga “comportamiento” alguno. Para el animal, sus relaciones con otros no existen como tales relaciones. La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos. La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y es, al mismo tiempo, conciencia de la naturaleza que al principio se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el que los hombres se comportan de un modo puramente animal y que los amedrenta como al ganado; es, por tanto, una conciencia puramente animal de la naturaleza (religión natural).

Inmediatamente, vemos aquí que esta religión natural o este determinado comportamiento hacia la naturaleza se hallan determinados por la forma social, y a la inversa. En este caso, como en todos, la identidad entre la naturaleza y el hombre se manifiesta también de tal modo que el comportamiento limitado de los hombres hacia la naturaleza condiciona el limitado comportamiento de unos hombres para con otros, y éste, a su vez, su comportamiento limitado hacia la naturaleza, precisamente porque la naturaleza apenas ha sufrido aún ninguna modificación histórica. Y, de otra parte, la conciencia de la necesidad de entablar relaciones con los individuos circundantes es el comienzo de la conciencia de que el hombre vive, en general, dentro de una sociedad. Este comienzo es algo tan animal como la propia vida social en esta fase; es, simplemente, una conciencia gregaria y, en este punto, el hombre sólo se distingue del carnero por cuanto su conciencia sustituye al instinto o es el suyo un instinto consciente. Esta conciencia gregaria o tribual se desarrolla y perfecciona después, al aumentar la producción, al acrecentarse las necesidades y al multiplicarse la población, que es el factor sobre el que descansan los dos anteriores. De este modo se desarrolla la división del trabajo, que originariamente no pasaba de la división del trabajo en el acto sexual y, más tarde, de una división del trabajo introducida de un modo “natural” en atención a las dotes físicas (por ejemplo, la fuerza corporal), a las necesidades, las coincidencias fortuitas, etc., etc. La división del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual. Desde este instante, puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa realmente algo sin representar algo real; desde este instante, se halla la conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría “pura”, de la teología “pura”, la filosofía y la moral “puras”, etc. Pero, aun cuando esta teoría, esta teología, esta filosofía, esta moral, etc., se hallen en contradicción con las relaciones existentes, esto sólo podrá explicarse porque las relaciones sociales existentes se hallan, a su vez, en contradicción con la fuerza productiva existente; cosa que, por lo demás, dentro de un determinado círculo nacional de relaciones, podrá suceder también a pesar de que la contradicción no se dé en el seno de esta órbita nacional, sino entre esta conciencia nacional y la práctica de otras naciones; es decir, entre la conciencia nacional y general de una nación. Por lo demás, es de todo punto indiferente lo que la conciencia por sí sola haga o emprenda, pues de toda esta escoria sólo obtendremos un resultado, a saber: que estos tres momentos la fuerza productora, el estado social y la conciencia, pueden y deben necesariamente entrar en contradicción entre sí, ya que, con la división del trabajo, se da la posibilidad, más aun, la realidad de que las actividades espirituales y materiales, el disfrute y el trabajo, la producción y el consumo, se asignen a diferentes individuos, y la posibilidad de que no caigan en contradicción reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo. Por lo demás, de suyo se comprende que los “espectros”, los “nexos”, los “entes superiores”, los “conceptos”, los “reparos”, no son más que la expresión espiritual puramente idealista, la idea aparte del individuo aislado, la representación de trabas y limitaciones muy empíricas dentro de las cuales se mueve el modo de producción de la vida y la forma de intercambio congruente con él.

Con la división del trabajo, que lleva implícitas todas estas contradicciones y que descansa, a su vez, sobre la división natural del trabajo en el seno de la familia y en la división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da, al mismo tiempo, la distribución y, concretamente, la distribución desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus productos; es decir, la propiedad, cuyo primer germen, cuya forma inicial se contiene ya en la familia, donde la mujer y los hijos son los esclavos del marido. La esclavitud, todavía muy rudimentaria, ciertamente, latente en la familia, es la primera forma de propiedad, que, por lo demás, ya aquí corresponde perfectamente a la definición de los modernos economistas, según la cual es el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, división del trabajo y propiedad privada son términos idénticos: uno de ellos dice, referido a la esclavitud, lo mismo que el otro, referido al producto de ésta.

La división del trabajo lleva aparejada, además, la contradicción entre el interés del individuo concreto o de una determinada familia y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí, interés común que no existe, ciertamente, tan sólo en la idea, como algo “general”, sino que se presenta en la realidad, ante todo, como una relación de mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece dividido el trabajo. Finalmente, la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de cómo, mientras los hombres viven en una sociedad natural, mientras se da, por tanto, una separación entre el interés particular y el interés común, mientras las actividades, por consiguiente, no aparecen divididas voluntariamente, sino por modo natural, los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil, que le sojuzga, en vez de ser él quien los domine. En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades, que le es impuesto y del que no puede salirse; el hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, y no tiene más remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de los medios de vida; al paso que en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos. Esta plasmación de las actividades sociales, esta consolidación de nuestros propios productos en un poder material erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro control, que levanta una barrera ante nuestra expectativa y destruye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que se destacan en todo el desarrollo histórico anterior, y precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra el interés común, en cuanto Estado, una forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos y, al mismo tiempo, como una comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los vínculos existentes, dentro de cada conglomerado familiar y tribual, tales como la carne y la sangre, la lengua, la división del trabajo en mayor escala y otros intereses y, sobre todo, como más como más tarde habremos de desarrollar, a base de las clases, ya condicionadas por la división del trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos conglomerados humanos y entre las cuales hay una que domina sobre todas las demás.

De donde se desprende que todas las luchas que se libran dentro del Estado, la lucha entre la democracia, la aristocracia y la monarquía, la lucha por el derecho de sufragio, etc., no son sino las formas ilusorias bajo las que se ventilan las luchas reales entre las diversas clases (de lo que los historiadores alemanes no tienen ni la más remota idea, a pesar de habérseles facilitado las orientaciones necesarias acerca de ello en los Anales Franco-Alemanes y en La Sagrada Familia). Y se desprende, asimismo, que toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque ésta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político, para poder presentar su interés como el interés general, cosa a que en el primer momento se ve obligada.

Precisamente porque los individuos sólo buscan su interés particular, que para ellos no coincide con su interés común, y porque lo general es siempre la forma ilusoria de la comunidad, se hace valer esto ante su representación como algo “ajeno” a ellos e “independiente” de ellos, como un interés “general” a su vez especial y peculiar, o ellos mismos tienen necesariamente que enfrentarse en esta escisión, como en la democracia. Por otra parte, la lucha práctica de estos intereses particulares que constantemente y de un modo real se enfrentan a los intereses comunes o que ilusoriamente se creen tales, impone como algo necesario la interposición práctica y el refrenamiento por el interés “general” ilusorio bajo la forma del Estado. El poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada, que nace por obra de la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de la división del trabajo, se les aparece a estos individuos, por no tratarse de una cooperación voluntaria, sino natural, no como un poder propio, asociado, sino como un poder ajeno, situado al margen de ellos, que no saben de dónde procede ni a dónde se dirige y que, por tanto, no pueden ya dominar, sino que recorre, por el contrario, una serie de fases y etapas de desarrollo peculiar e independiente de la voluntad y de los actos de los hombres y que incluso dirige esta voluntad y estos actos. Con esta “enajenación”, para expresarnos en términos comprensibles para los filósofos, sólo puede acabarse partiendo de dos premisas prácticas. Para que se convierta en un poder “insoportable”, es decir, en un poder contra el que hay que sublevarse, es necesario que engendre a una masa de la humanidad como absolutamente “desposeída” y, a la par con ello, en contradicción con un mundo existente de riquezas y de cultura, lo que presupone, en ambos casos, un gran incremento de la fuerza productiva, un alto grado de desarrollo; y, de otra parte, este desarrollo de las fuerzas productivas (que entraña ya, al mismo tiempo, una existencia empírica dada en un plano histórico-universal, y no en la vida puramente local de los hombres) constituye también una premisa práctica absolutamente necesaria, porque sin ella sólo se generalizaría la escasez y, por tanto, con la pobreza, comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por lo indispensable y se recaería necesariamente en toda la inmundicia anterior; y, además, porque sólo este desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo un intercambio universal de los hombres, en virtud de lo cual, por una parte, el fenómeno de la masa “desposeída” se produce simultáneamente en todos los pueblos (competencia general), haciendo que cada uno de ellos dependa de las conmociones de los otros y, por último, instituye a individuos histórico-universales, empíricamente mundiales, en vez de individuos locales. Sin esto, 1º comunismo sólo llegaría a existir como fenómeno local; 2º las mismas potencias del intercambio no podrían desarrollarse como potencias universales y, por tanto, insoportables, sino que seguirían siendo simples “circunstancias” supersticiosas de puertas adentro, y 3º toda ampliación del intercambio acabaría con el comunismo local.